次回の日曜体験会は、3/8の森林整備体験です。

(2/8の森林整備体験は雪のため開催中止でした。)

参加ご希望の方は、このリンクからお申し込みください。

2026/02/03 作業日 虫生川沿い作業道の整備を更に続けた

午前9時の開始時刻、あたりにうっすらと雪が積もるなか、ラジオ体操から半日の作業が始まります。作業内容は前回までの続きで、作業道の周囲の森を明るくする作業~アラカシ、ヒサカキ、ヤブツバキ、ヒノキ等常緑樹の伐倒、倒木の除去、枝葉の処理など~を粛々と進めました。

実際、森は回を重ねる毎にだんだんと明るくなっていて、ずいぶんと心地よい空間に感じられるようになりました。また、伐倒したヒサカキやヤブツバキの枝先にはふくらんだツボミも目に付き、いよいよ春が近づいていることを実感します。

2026/01/27 作業日 虫生川沿いの作業道整備を続けた

日本列島を覆っていた寒波は一旦退き、森の中は作業しやすい適度な寒さ。今日も虫生川沿いの作業道整備に取り組みました。

先週は道沿いに設置する杭の位置を決めましたが、今回はそれに従って用意した鉄杭を次々に打ち込み、トラロープを張っていきました。森の中の小道がそれによりずいぶんと引き締まって見えてきます。そして杭の作業と並行してその道の奥に生えるアラカシ2本と、立ち枯れたサクラを1本伐倒、輪切りにして、道脇の土止めに使いました。河原に向かって倒れていた大きな朽木も1本、同様に処理しました。

今、清和台のトナリエ2Fレストスペースで、『虫生の森 活動の記録展』を開催しています。トナリエにお越しの際はぜひ足を伸ばし、ご覧になっていただけたら嬉しいです。3月2日(月)まで。

2026/01/20 作業日 虫生川沿いの作業道を整備した

この日は大寒の入り。それらしい厳しい寒さの中、先週の虫生川沿い作業道の整備の続きに取り組みました。まずは道沿いに立てる杭の購入のため、必要な本数を確かめに現地調査。メジャーで実測しながらおおよその杭の位置を定め、本数を確かめました。また、それと並行して道の整備の続き、低木の間引き、伐倒した木々の後処理などを分担して行いました。本部基地前のタムシバ移植用の穴にも更に手が加えられ、ふるいにかけられた粒立ちのそろった土がていねいに穴の底に敷き詰められました。

今、森の川沿いで常緑樹の深緑色に混じって目立っている、明るい枯葉で覆われた木があります(写真右下)。ヤマコウバシ(山香ばし)という木で、春先まで葉が「落ちない」ことから縁起のいい木とされています。受験生の皆さん、ぜひこの木のように粘り強くがんばってください。冬来たりなば春遠からじ、春はもうすぐですから。

2026/01/13 本年第1回目の作業日

虫生の森は南北を斜面ではさまれている地形上、冬は陽光が届きにくく、寒々しい中での活動になりますが、この日は幸い予報ほどの寒さではありませんでした。本年最初の作業日です。

今日の作業のメインは昨年から取り組んでいる虫生川下流に沿った作業道の整備です。川沿いの地表に点在する植物たちの生育を促し、観察しやすくするため、常緑の低木を間引いたり道を整えたりしました。この一帯がこれからどのような変化を見せてくれるのか、とても楽しみです。それから本部基地前へのタムシバ移植準備も着々と進められていて、川沿いの整備から本隊が戻った時にはNさんの手によって植え込みの穴がほぼ完成していました。

さて、前後しますが先週の虫生の森では新年を迎えての森開きを執り行い、菅原会長が代表して作業の安全と会員一同の健康を祈願しました。今年はどんな発見や感動が待っているでしょうか。森に来られた皆さんとともに、この空間の魅力を共有できる1年であればと願っています。

2025/12/16 作業日 基地前広場、南入口周辺を整備した

今日は枝垂れ桜周囲の刈り込みと階段登り口横の刈り込み、並行してシンボルツリーの穴掘りの続きをしました。穴掘りチームはその後森の奥にある移植予定のタムシバを見に行きましたが、樹木医でもあるNさんがさっそく根の様子をチェックし、来年の作業の構想をイメージしていました。そして最後に全員で南入口の周辺を整備。伸びた草花の刈り込みやフェンスのつる草取りなどをして、なんとか年末年始の備えを終えることができたのでした。

今朝はかなり冷えこんだものの、作業を終える頃には心地よい日射しが差し込んできてポカポカ。どこからともなくやって来た越冬中のキタテハが、作業する横で日なたぼっこを始めました(写真右下)。森の中ではヤブムラサキが鳥にアピールするかのように、鮮やかな実をたわわに付けていました。

さて、これで本年の活動は終了です。11、12月の日曜体験会が2回連続雨で中止になったことが残念でしたが、おかげさまで事故無く活動を終えることができました。来年もまた、よろしくお願い申し上げます。

2025/12/09 作業日 本部基地前広場の手入れをした

12月も半ばを迎え、虫生の森では里道が落ち葉で覆い尽くされるようになりました。

さて、以前あったムクノキが倒れて今ちょっと寂しい状態になっている基地前広場。シンボルツリーになる樹木を植栽しようという提案が菅原会長からあり、森の中にある頃合いの大きさのタムシバをここへ持ってくることになりました。移植の適期にさしかかり、今日は穴掘りを決行。大小様々な岩石を含む土壌と戦いながら、直径約1m、深さ30~50cmほどの穴を掘り上げました。また、その作業と並行して周囲のヤブランを植え替えたり、伸びて見苦しくなったその他の草花を刈り取る作業、増えすぎたナンテンを必要量残しながら伐採する作業などを行いました。タムシバの移植作業は次回以降になりますが、この樹種の根張りの形状上、段階を踏まえた移植が必要で、年明け以降何回かかかる模様です。

2025/12/02 清和台南小体験学習(第3回)を実施した

今回は南小の体験学習最終回です。清小の時と同様、子ども達は森の中にある素材を使いながら、思い思いに制作を進めました。面白いのは同じ条件で作っていても清小とは若干違った傾向が見られたことで、例えば南小では可愛らしいマスコットキャラクターが比較的目に付きました。森の中のナンテンの赤い実、ヤブランの黒い実、ムラサキシキブの紫の実などを「目」にして使った人形たちです。素朴な発想ではありますが、何か生命が吹き込まれたような、力強い効果を感じました。

その他にも素材を活かした、個性のあふれる作者自慢の作品たちばかり、合評会の時にはそれらがテーブルに勢揃いし、大いに盛り上がりました。集めた素材、ひいては周りの自然を大切にしようとする思いが、制作中に言動の端々で感じられたのも嬉しいことでした。最後に「虫生の森を好きになってくれたかな?」というこちらの問いかけに、忖度無くみんなで「なったー!」と応えてくれました。今回も子どもも大人も両方が充実感を味わえた楽しい体験学習でした。

2025/11/18 清和台小学校体験学習(第3回)を実施した

体験学習の最終回でもある今日は、「森の中の自然素材を集めて工作する」です。会員があらかじめ採集した木の実などの自然素材と、当日到着後に子ども達が里道で採集したものとを合わせ、各自思い思いに工作を楽しむというメニューです。彼らの自由な発想を元に制作が進みますが、切断、穴開け、接着などの技術面で手助けが必要な部分については大人がサポートします。

さて、毎回感心するのが子ども達の制作意欲。「自由制作」となると大人はともすれば考えすぎてしまってなかなか手が進まなくなるものですが、彼らは自然物の形を味わい、見定めながら、エネルギッシュに進めていきます。私達にもこういう時代があったのを懐かしく思うことがありますが、彼らもこの森の中で体験したことを、強く心に刻んでくれることでしょう。

2025/11/11 作業日 作業道の整備と延長

先日のキノコ観察会はたくさんの参加希望が寄せられていましたが中止となり、雨のためとはいえ主催する側としても期待に応えられず残念に思いました。また今後の機会にこの森に訪れていただければ嬉しいです。

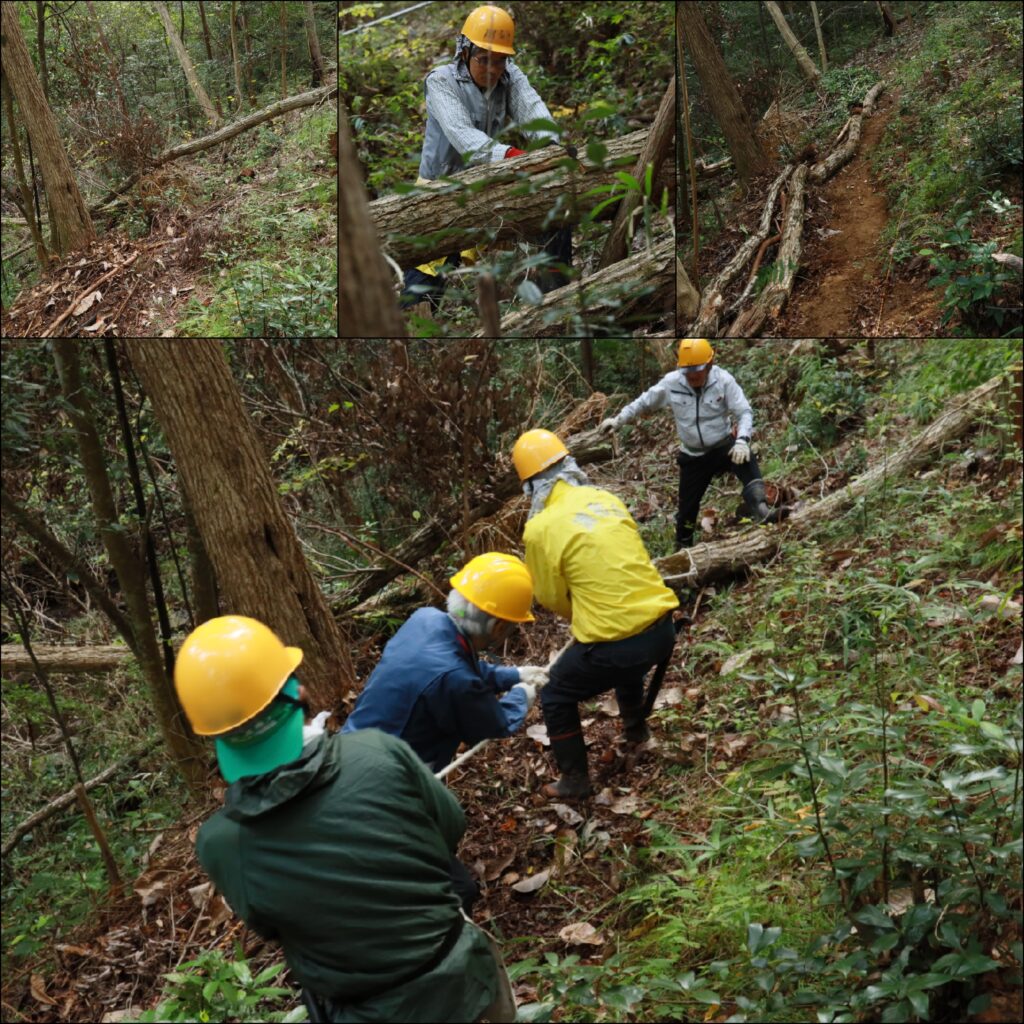

今日は先日再開した作業道整備の続きです。先日拓いた道を歩きやすく整える/伐採した枝葉を更に細かく裁断してコンパクトにまとめる/作業道を延長する、等の作業に取り組みました。作業道の延長では既にある倒木を活用し、それを道脇にロープと筋力で並べるなどの作業を行いましたが、倒木の重量やら足元のぬかるみやらで今日もちょっとした苦労でした。

ところで今日の作業地点から虫生川の対岸に、見事な樹形の大きなケヤキがそびえていて、見上げると黄葉した樹冠が朝日を受けて輝いていました。これはきっと今日のご褒美、ありがたく眼福を頂戴しました。左下の写真は、会員がこの近辺で採集した、来週の小学生体験学習で使う工作材料です。いろいろな形がきっと子ども達の制作意欲をかき立ててくれることでしょう。

2025/11/04 作業日 虫生川下流作業道の設置を進めた

今年の7月、虫生川の下流沿いで新しい作業道の設置準備を始めました。観察、保全価値のある箇所を確認するための作業道です。危険な箇所があるので、今のところ一般の開放は考えていませんが、今日はその設置作業を進めました。前からわかっていた倒木が何本かあるのでこれを整備することと、移植した方が良いと判断される植物の植え替えが主な作業です。

同じ保全エリア内でも、場所が少し変わることでまたいつもとは違った景色となり、新鮮な気持ちで取り組むことのできた1日でした。写真左上が作業前の荒れた状態、写真右上が作業後の整った状態です。

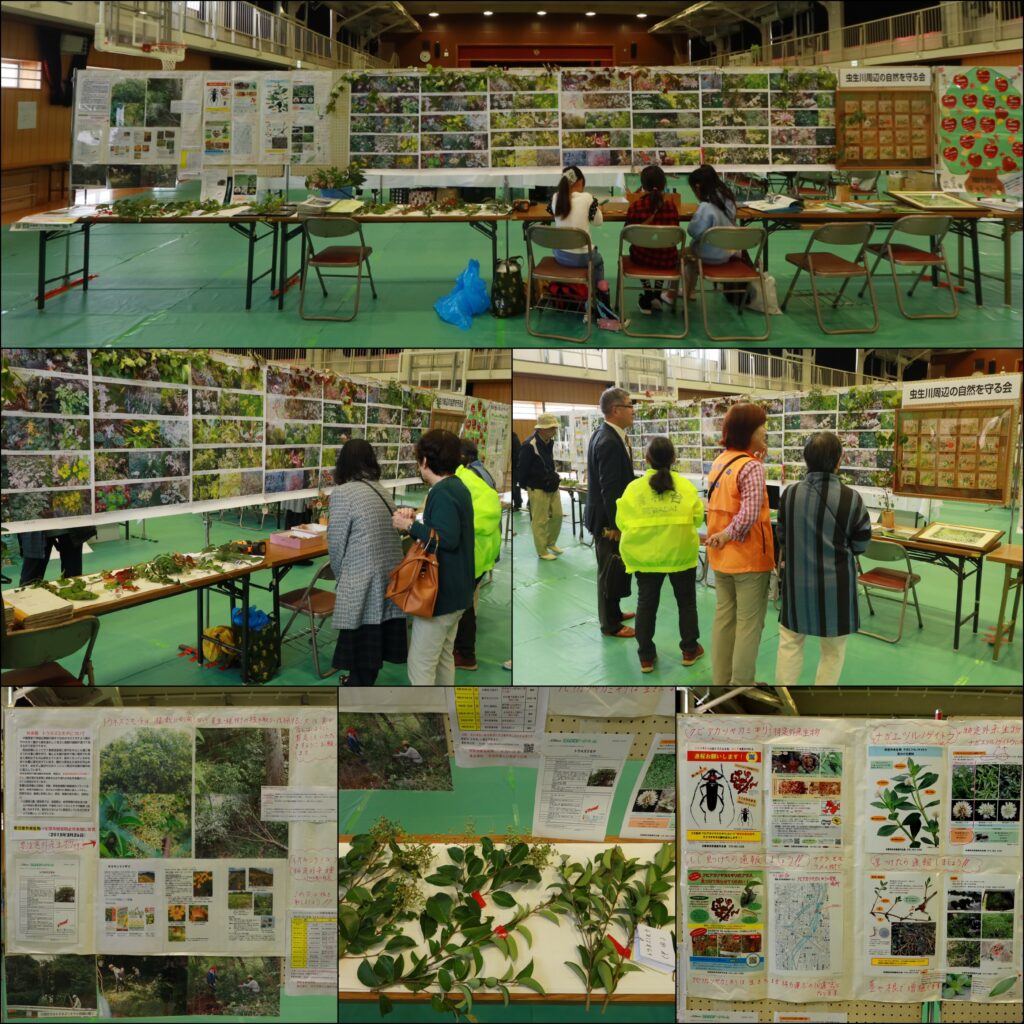

2025/11/02 「清和台地区文化祭」に出展した

清和台南小学校で開催された地区の文化祭(清和台コミュニティ主催、清和台自治会・清和台公民館共催)に、今年も出展しました。

内容は、虫生の森で見られる花々や小動物の紹介、輪切り木材によるペンダント作成コーナー、特定外来生物についての資料と実物の展示などです。特にここ数年、この地域でもトウネズミモチ(モクセイ科の侵略的外来樹木)が繁殖を続けており、周知を図るべくその展示に力を入れました。少しでも理解の輪が広がってくれればと思います。

2025/10/28 作業日 倒木処理と里道北入口の整備などに取り組んだ

里道でまたしてもコナラの倒木がありました。連絡を聞いた会員が、休日中にそれを切断処理してくれていたので、今日は更に他のメンバーも加わって枝葉の部分を裁断し、道の脇に固めて整備完了としました。シイタケ栽培のホダ木に使えそうな丸太は何本か本部に持ち帰りました。また、同時に別メンバーが里道北入口整備の仕上げとして、道路沿いに鉄杭を打ち込み、トラロープを張りました。こうした整備は見栄えを良くするのみならず、不法投棄を抑制したいという願いがあるのです。

その里道入口ではマユミ(ニシキギ科の低木)の実が熟し、中から赤い種子が現れていました。やがて実は赤みを増し、葉も薄紅色に色づいていくことでしょう。里道沿いのサンショウにはクロアゲハの終齢幼虫が枝でじっと止まっていました。この個体はその後サナギとなって、来年の4月まで長い冬を越すことになります。そう思うと応援したくなってきますね。

2025/10/21 活動日

とんど祭り用の丸太の切り出しなどに取り組んだ

今年5月の活動で地域のとんど祭りのための丸太を切り出していましたが、追加の必要があったので、里道沿いの杉の中から適した太さのものを選び伐倒しました。ターゲットは直径15~20cmのものですが、実際に探してみるとけっこうな巨木ばかりで、意外と少数派。幸い比較的切りやすいところに1本見つけ、1.5mの丸太が5本用意できました。ついでに里道沿いにある立ち枯れた危険木を1本、伐倒処理しました。また、同時に別グループが里道北入口の整備に取りかかり、刈払い機を使うなどしてスッキリと玄関らしい仕上りになりました(写真下段左)。

関西はこの日、ぐっと冷え込む朝を迎えましたが、寒くなって目立ってくるのが野鳥の動きです。基地東屋の背後に生えるエゴノキにヤマガラの小集団が訪れ、せわしなく実をついばんでいました(写真下段中)。また、森の中ではコバノガマズミの赤い実が、よりいっそう鮮やかさを増して輝いていました(写真下段右)。

2025/10/14 活動日 虫生川沿いの小道を整備した

活動開始前の朝一番、基地近くに咲くヨシノアザミに、アサギマダラが吸蜜に訪れていました。近辺の低山ではちらほら訪問の便りが聞かれていましたが、ここでもようやく会え、嬉しい限りです。また元気に西へと旅立ってほしいものです。基地の横ではアキチョウジがたくさんの青紫色の花を咲かせていました。

今日は森を暗くしているソヨゴ、アラカシ等照葉樹の間伐や、今まで特に川沿いの小道周辺で散見されていた、立ち枯れた木の整備に取り組みました。ただ、その数も少なくはないので、優先順を考えながら道を見回り、短時間で除去できそうなものは除去する、という方向で作業しました。これからもずっと続くことになる作業ですが、間伐して光が差し、風通しが良くなる様子は何度味わっても気持ちのいいものです。

2025/10/12 日曜体験会 親子木工クラフト

ブログへのリンクhttps://musyunokai.com/日曜体験会ブログ/

2025/10/07 清和台南小学校体験学習(第2回)を実施した

先週に引き続き、清和台南小学校の体験学習を実施しました。主なメニューは先週と同じで、常緑樹(ソヨゴ)の伐倒です。児童数は30人ですが、今回も子ども達の元気の良さに圧倒されました。ケガなく終えることができてよかったです。(右下の写真は、すぐ横にある大きなコナラの幹の太さを体感しているところ。メジャーで計測すると、3.5mもありました。)

次回の南小の体験学習は12月の予定です

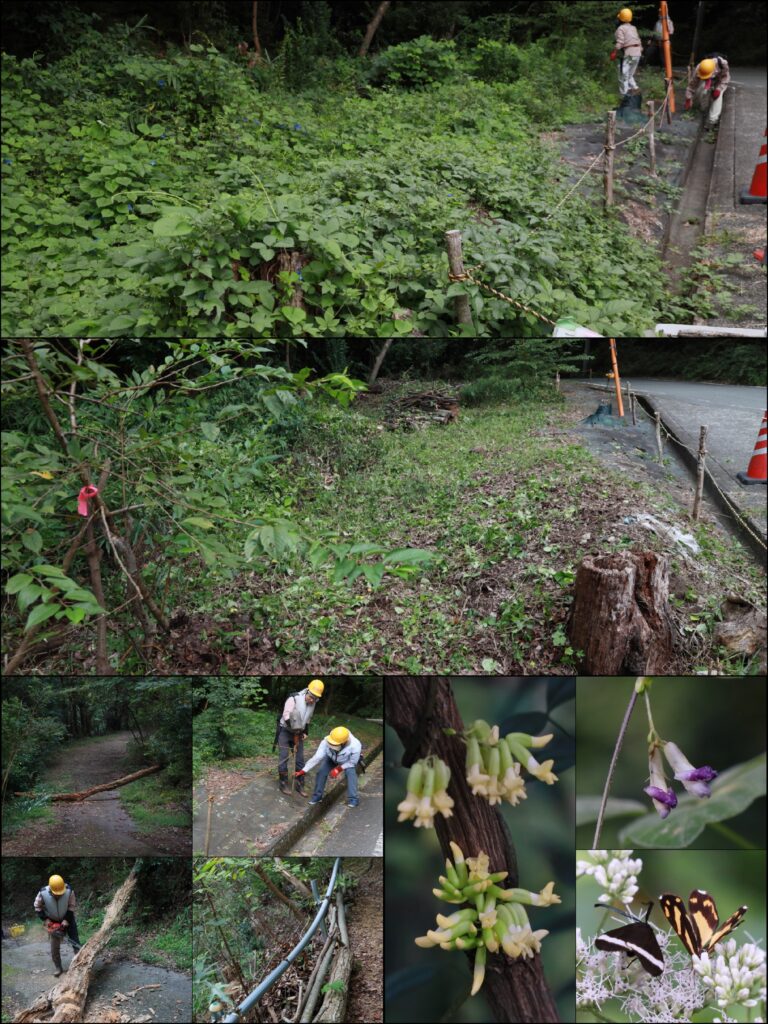

2025/09/23 作業日 里道北入口周辺の整備をした

夏の間、つる草が伸び放題になっていた、里道北入口周辺の整備をしました。特に、どこから紛れ込んだのか宿根アサガオの繁茂がすさまじく、クズやヤブガラシに勝るほどの強靱ぶりでした。出来る範囲で刈り取りましたが、根絶はなかなか難しいです(写真上:作業前/写真中:作業後)。また、里道の駐車スペースにあたるところに、枯木が倒れていたのでこれも処理。駐車中の車に倒れず幸いでした。それから森の散策路の方では、手摺りで結合部が痛んでいる箇所があったので、新しいジョイントに付け替え補修しました。

森の中ではノササゲ(黄色い花)やヤブマメ(紫の花)といったつる草の小さな花が、けなげにたくましく咲いていました。右下の写真はホタルガ(左)とキンモンガ(右)という日中に飛ぶ蛾で、仲よくヒヨドリバナに吸蜜しています。

2025/09/16 作業日 引き続き、倒木処理などに取り組んだ

前回(9日)にやり残した倒木とはまた別の、サクラ1本(森の小道脇の斜面)、コナラ2本(奥の広場近くの小道脇)の計3本を、今日もチェーンソー使いのメンバー中心に処理しました。このところ倒木処理が続きますが、倒木の原因はいわゆるナラ枯れ病や、クビアカツヤカミキリの仕業ではないようです。森林も新陳代謝をしているということでしょうか。

一方、別動隊が30日に予定している清和台小学校の体験学習に備え、伐倒する木々の選定、確認を行いました。

今日は森の中ではゴマダラチョウが葉上の朝露をなめている珍しい光景や(写真左上)、ミヤマウズラという小さなラン科植物の、可憐な花を観察することができました(写真右下)。

2025/09/14 日曜体験会 水鉄砲で遊ぼう

まだまだ暑さの残る森の中で、毎年恒例の水鉄砲を作って遊ぶ体験会を開催しました。今年は2組の家族の参加で、和やかな体験会となりました。主役は幼稚園と小学生のお子さんたちですが、親御さんや虫生の森の会員も童心に戻り、一緒になって水鉄砲の製作と的あて遊びを楽しみました。

水鉄砲はキリで穴を開けた外筒と、先端に白布を巻いて固定した押し棒だけ、という至ってシンプルなもの。お子さんたちは竹をノコギリで切り出すところから穴開け、布の巻き付けまで、大人のサポートを受けつつ自分の力で作り上げました。

こうした森の中での楽しい体験が、大人になっても思い出としていつまでも残っていてくれれば私達も嬉しいです。

2025/09/09 作業日 前回の倒木処理の続きをした

今週は倒木処理の続きです。樹冠部の枝がまだ周囲の木々に引っかかったままだったので、チェーンソー、ロープ、筋力を駆使して落とせるだけ落としました。厄介な作業でしたが、ベテランのメンバーが安全を配慮しながらも、段取りよく処理してくれました(写真中央上が処理後の現場)。

その後、森の奥のもう1箇所の倒木現場に向かい、状況を確認。既に処理したコナラとほぼ同サイズの大きなコナラでしたが、今度は残念ながら手摺りに交叉して倒れ、大きく押し曲げていました(写真右上)。ただ、場所がふだんは使わない小道だったので、本格的な作業はまた次回以降ということで、この日は終了しました。

森の中では谷間にあたるところでリンボク(バラ科・写真右下)という花木が満開を迎えていました。ウワミズザクラ、イヌザクラの近縁種ですが、常緑で秋咲きという変わった存在です。写真は対岸の里道から中望遠のレンズで撮影しています。

2025/09/02 活動日 コナラの倒木処理をした

ツツジの散策路に被さるようにして倒れていたコナラの処理をしました。先月の大雨の時に倒れたと思われるこのコナラ、根元の直径は40cmほどで、他の木々に囲まれて育っているため樹高が高い。しかも樹冠にはまだ葉が茂り、周囲の木と枝が交錯して絡み合っていて、処理の煩わしそうな状況でした。が、逆にこのおかげで幹が支えられ、浮き上がった状態で止まっていて手摺りが壊れずに済んだとも言えます。

作業はまず手摺りをはずすと同時に樹冠部を切り落とすことから始め、次に根元から順に輪切りにしていきました。2人が交代でチェーンソーを操作して切り進め、その間他のメンバーは枝葉を処理したり輪切りされた幹を道脇に並べたりで、90分ほどの作業でした。まだ少し後始末が残っていますがまた来週の続きです。

森の中でノコギリクワガタやルリタテハ(画像右下)が樹液をなめている姿を見つけました。かつてのセミの勢いはかなり弱くなってきましたが、この夏はいつまで続くのでしょうね。

2025/08/26 活動日 日曜体験会「水鉄砲で遊ぼう」のため、竹を採取しに行った

夏休み明け最初の活動は竹の採取です。来る9月14日の日曜体験会「水鉄砲で遊ぼう」で使用する竹材確保のため、許可をいただいているすぐ近くの竹林まで出かけました。必要な量はそれほど多くはないので、作業そのものは30分程度で終了しました。後半は、虫生の森近くの歩道にせり出していたつる草や灌木の除去、夏休み中に倒れたコナラ大木の確認、今後の打ち合わせ等を行い、解散しました。久々に会員達の元気な話し声が谷に響いた半日でした。

森の中ではヌスビトハギ、ヤブラン、シュウカイドウ、スズムシバナなどが咲き始めていました。

2025/08/23 「トナリエ夏祭り」に参加した

川西市清和台の商業施設トナリエにて23日土曜日に夏祭りが開催され、「虫生川周辺の自然を守る会」からも参加しました。紙芝居「紅葉のお話」を上演した後、木の葉を使って遊ぶ簡単な体験活動を実施。イチョウの葉に切り込みを入れてキツネ、コウモリなどを作ったり、タラヨウの葉にお絵かきするなどして、来場された方々に楽しんでいただきました。午前11時から1時間実施しました。

2025/07/29 作業日 虫生の森入口の周辺を整備した

今日は夏の休み前最後の作業日、全員で虫生の森入口周辺の整備に取り組みました。作業前は地面もフェンスも様々な草が伸び放題でしたが(写真上段)、1時間余りの作業できれいさっぱり(写真中段)。フェンスのつる草はほぼ取り除かれ、地面に元々あったヤブランなどの草花が姿を現しました。これからうす紫の涼やかなヤブランの花を楽しめることと思います。つる草を除去されたヒヨドリバナにはまたアサギマダラを呼び集めてほしいものです。なお、写真下段の左は新しい掲示板が加わった入口のようす、右は本部基地前で開花し始めたノリウツギです。

このあと活動は8月第4週までお休みし、第5週の26日から再開の予定です。

2025/07/26 「川西市環境フェスタ」に出展した

環境や自然を身近に感じる体験イベント・展示の「川西市環境フェスタ」が、アステ川西市民プラザの6階アステホールで26日土曜日に開催されました。自然活動団体や企業など計25団体が参加する中、「虫生川周辺の自然を守る会」も出展し、多くの来場者に楽しんでいただくことができました。

2025/07/22 活動日 基地前広場の整備などに取り組んだ

今日は基地前広場の整備と遊歩道上の倒木処理に分かれて作業しました。その後倒木処理の方は早く終わったため広場の整備と合流し、全員で草刈、刈払に励みました。ただ、この日も熱中症警戒アラートが発表されるほどのひどい暑さ。作業は1時間余りで切り上げ、東屋で週末にある「川西市環境フェスタ」などの打ち合わせをしました。

ところでこの日もう一つ話題をさらったのが、前日から清和台の住宅街に出没しているサルです。クマほどではないにせよ、人の生活圏内に野生動物が現れると緊張感が漂います。動向が気になりますが、お互いに幸せな形での終結となることを願います。森の中では里道脇の大きなクサギが、白い可憐な花を咲かせ始めました。

2025/07/15 活動日 新たな作業道設置の準備をした

虫生川周辺の里山保全地域には、森の自然を観察するための遊歩道を設置していますが、遊歩道以外の所にも観察、保存する価値のある魅力的な箇所がまだまだあります。今日はそうした箇所の1つである虫生川下流の川沿いに、とりあえずの「作業道」を設置するため、下見調査を行いました。

おおよそ決めてあるルートに沿って、道の取り方、草木の繁茂状態、駆除すべき樹木などを、菅原代表を中心にメンバーで確認しながら進みます。落ち葉の積もった地面はこのところの雨で滑りやすく、湿気の中、藪をかき分け進むのもたいへんでした。しかし見上げれば森の中は熱帯雨林のジャングルさながらの生命感! ちょっとした冒険心を味わいながら、下見調査は無事に終えることができたのでした。

2026/07/13 日曜体験会 昆虫採集・観察会

毎月第2日曜に行う日曜体験会として、7月は『昆虫採集・観察会』を開催しました(1、8月はありません)。伊丹市昆虫館から野本康太氏を講師にお招きし、3組の親子連れを含む17人が参加しました。2023年に始まり、今回で3回目になります。

活動は日当たりの良い「基地前広場」周辺の草地と、森の木々に囲まれた「奥の広場」で行いました。講師の先生の舵取り、アドバイスに従って、トンボやチョウといった飛んでいる昆虫から樹液に集まる甲虫、葉陰に隠れているもの、朽ち木の中やその下に潜むものまで、いろいろな環境でくらす様々な生き物を見つけることができました。子ども達の期待通り、大きなクワガタも採集することができました。

今回も里山の中でのいろいろな発見を通して、親子で一緒にワクワクを味わうことのできた体験会でした。なお、今年はここで50種近くの昆虫や小動物を観察、確認できたという、講師の先生からの報告をいただきました

2025/07/08 活動日 階段周辺の整備

先日、すぐ横を通る道路から本部東屋まで電線を通す工事が行われ、発電装置やバッテリー等の操作から解放された、明るい東屋で活動できるようになりました。ただ、同時に電線に木々の枝葉が干渉することがわかったので、さっそく今日はそのあたりの整備に取りかかることになりました。

階段周囲の剪定、草刈りを含めて全員で作業し、小1時間で綺麗さっぱり。以前のいかにも「森の入り口」という風情もよかったのですが、一気に明るくなって一般の方々には入りやすく感じられるようになったのではないでしょうか。

階段の横ではたわわに実ったヤブデマリ(下中央)の赤い実が、まるで花のように鮮やかに輝いていました。

2025/7/1 活動日 手摺り修理と植物観察

今日は手摺り修理グループと植物観察グループに分かれての活動でした。手摺り修理グループは前回の活動からの引き続きで、倒木の処理と合わせ8名で取りかかりました。暑さが心配されましたが、森の中での作業だったので日射の問題は無く、手摺り修理も調整を重ねながら予定時間内にほぼ完了しました。

植物観察は兵庫植物同好会より水田光雄氏をお招きし、7名の参加者で実施しました。森の中の小径を90分ほどかけて周り、30種以上の特徴的な植物が観察できました。写真(下段)はそのごく1部のミヤマウズラ、ヒメコウゾの実、ケアクシバの花です。

虫生の森の入口に掲示板を設置しました。

階段を下ると基地に電気が来ました。保全活動に役立てていきます。

2025/6/17活動日 倒木の撤去作業に取り組みました

今日は雨のため長らくできずにいた、コナラの倒木の撤去作業をしました。チェーンソーを使える3人の会員が段取りよく倒木を切断し、他の会員はその倒木をロープで移動させるなどの協力をして、1時間余りでだいたいの作業が終わりました。倒木によって壊れた手摺りの修復は次回以降ですが、付近にはまだまだ立ち枯れた木が散見されますので、こちらの方の処理も順次取りかかって行かねばなりません。心地よい森の景観を維持するのはたいへんですが、でも景観がすっきりすると森が喜んでいるようにも見え、こちらの心まですっきりしてきます。

森の中ではいよいよノコギリクワガタが登場。また、モリアオガエルの産卵が今もなお続いていますが、今日はどうしたわけかメスが卵塊の上にそのまま残っていました

2025/6/8 日曜体験会 水辺の生物観察会

生き物を観察しながら身近な自然の環境保全を学ぶ、「水辺の生物観察会」を虫生川にて開催しました。「川西いきもの研究会」の牛尾巧氏を講師にお招きし、10人が参加しました。2023年に始まり、今回が3回目です。

この日は特徴的な水生生物や外来生物の問題について学んだ後、虫生川に下りて生き物をたも網で採取。童心に帰って自然とのふれあいを楽しんだ結果、捕まえることのできた生き物は20種以上、水質調査の指標生物としては水質階級(Ⅰ)のサワガニ、(Ⅱ)のカワニナ、(Ⅲ)のミズムシ等があり、保全区域内の虫生川は水質階級としては(Ⅱ)のややきれいな水であることが確認されました。

その後捕まえた生き物は川に戻し、虫生川の豊かさを今後も守っていくという思いを皆で共有したのでした。

日曜体験会 実施済へのリンク

日曜体験会 スケジュール・申し込みは ここをタップ